Quand les villes choisissent ceux qui savent d’où ils viennent.

Quand les villes choisissent ceux qui savent d’où ils viennent

Par Jamel BENJEMIA

Dans un monde où l’on croit que les consciences se durcissent, où les frontières se hérissent de barbelés invisibles, où la peur de l’autre sert de ciment politique, surgissent parfois des éclairs inattendus, comme si l’humanité refusait de se laisser ensevelir sous les froideurs calculées. Alors que les rhétoriques les plus âpres contre l’immigration se déploient, que les salles de campagne résonnent de promesses d’exclusion plus que d’avenir, des villes choisissent encore de suivre une autre voix, plus humble, plus terrestre, presque organique. Londres l’a fait hier, New York vient de le faire, et demain peut-être Paris s’avancera à son tour sur cette ligne ténue qui sépare la politique des abstractions et celle des existences vécues.

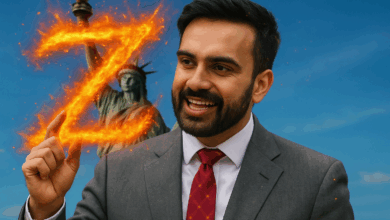

Dans les rues de New York, on vient de porter à sa tête un homme qui n’a jamais oublié le prix du loyer, l’attente pour une place en crèche, la difficulté de se maintenir dans une ville où chaque mètre carré semble peser l’équivalent d’un destin. Zohran Mamdani n’a pas été élu pour une image ou un slogan, mais pour une écoute. Sa victoire, silencieuse et claire, dit quelque chose d’inépuisable : les villes appartiennent à ceux qui les habitent, qui les traversent, qui les rêvent, qui y respirent. Non à ceux qui les surplombent.

Même Donald Trump, croyant infléchir le cours de cette élection, a exhorté une partie de la population à ne pas voter pour cet homme. Mais New York n’a pas écouté. Car ce qui pèse dans une urne, ce n’est pas l’injonction, mais la mémoire des jours difficiles, des veilles de fin de mois, des chagrins d’hôpital, des joies de cuisine commune, des solidarités nées d’un escalier ou d’un couloir. La ville a voté pour quelqu’un qui n’a jamais rompu avec cette mémoire.

Le réel comme légitimité

Ce mouvement, il faut le regarder attentivement. Il ne s’agit ni d’un geste d’humeur, ni d’une mode. Il dit la lassitude face à une politique qui ne parle qu’en chiffres, en ordonnances, en trajectoires macro-économiques, sans jamais rejoindre le tissu nerveux de la vie quotidienne. Les grandes métropoles, parce qu’elles concentrent les aspirations et les fractures, deviennent aujourd’hui les laboratoires de ce qui pourrait renaître du politique : la connaissance du terrain.

Le terrain, ici, n’est pas une formule. Il est la crèche introuvable, la rame de métro saturée, le logement trop étroit, l’emploi précaire, les papiers qu’on ne parvient pas à obtenir, l’attente interminable qui sape la dignité. Ceux qui savent cela sans le lire dans un rapport mais parce qu’ils l’ont vécu dans la chair, portent une parole qui ne trompe pas. Leur voix n’est pas une construction. Elle vient du dedans. Elle respire.

Zohran Mamdani, comme d’autres avant lui, dont Sadiq Khan à Londres, incarne cette politique de la quotidienneté, où la proximité devient une force, où l’origine ne se met pas en avant comme une bannière identitaire, mais comme une capacité d’empathie. Être issu d’une diversité, ce n’est pas brandir une différence, mais inviter à élargir le périmètre de ce que l’on appelle le « nous ».

Le monde se ferme mais les villes s’ouvrent

On pourrait croire que l’ascension de voix progressistes dans des cités-monde n’est qu’un îlot dans l’océan des crispations globales. Pourtant, ce mouvement révèle une rupture profonde. Ce ne sont pas les discours nationaux qui façonnent les choix des habitants des grandes villes, mais l’expérience brute de la cohabitation. Dans une rue, on se croise. Dans un métro, on se frôle. Dans une école, les prénoms se mélangent. Dans le commerce de quartier, la langue se nuance. Ce qui effraie dans l’abstraction rassure dans la présence.

La xénophobie naît souvent de la distance. L’hospitalité naît du voisinage.

Peut-être est-ce pour cela que les grandes métropoles résistent à la marée identitaire. Elles ont appris que le monde ne se lit pas en frontières, mais en seuils franchis chaque matin.

Et Paris, dans tout cela ?

Paris se tient devant un carrefour semblable. Ici aussi, la ville souffle et cherche son prochain souffle. Ici aussi, le logement devient une énigme, les transports une patience épuisée, la crèche un parcours initiatique, l’emploi une bataille où l’espoir ressemble parfois à une monnaie trop rare. Ici aussi, la ville a besoin de quelqu’un qui sache d’où elle vient.

Rachida Dati, qui se prépare peut-être à briguer la mairie de Paris, porte en elle une histoire qui pourrait résonner avec cette attente. Elle n’ignore pas ce que signifie naître sur le seuil, avancer sans garantie, se battre pour que la vie s’ouvre. Mais une origine n’est jamais un titre : elle est une mémoire dont il faut se montrer digne. La question n’est pas de savoir d’où l’on vient, mais ce que l’on n’oublie pas en chemin. Si elle choisit d’écouter plutôt que de surplomber, de partir du bas plutôt que du sommet, alors son parcours pourrait devenir une promesse pour la ville, non une légende.

Pour que cet horizon prenne chair, il ne s’agit pas de multiplier les slogans. Il s’agit de se rappeler ce que les habitants savent déjà. Une ville se gouverne par la proximité, par l’écoute, par le souci de ne laisser personne s’effondrer sur le bord du trottoir. Une ville n’est pas un récit abstrait, elle est une respiration collective.

La leçon silencieuse

Les victoires de Sadiq Khan et de Zohran Mamdani ne disent pas seulement quelque chose de l’actualité politique. Elles rappellent que l’acte démocratique le plus puissant est parfois le plus discret : choisir quelqu’un qui marche à nos côtés, et non devant nous. Quelqu’un qui se souvient de ce qu’il a traversé, et non de ce qu’il veut imposer.

Ces villes ont rappelé une évidence que l’on croyait perdue : l’intelligence politique n’est pas une virtuosité d’arguments, mais une capacité à sentir les vies qui se nouent sous les façades. Il n’y a pas de grandeur sans proximité.

La cité n’appartient qu’à ceux qui la vivent

Dans un temps où l’extrême droite progresse, où l’on voudrait réduire l’étranger à une silhouette menaçante, où l’immigration devient un argument électoral avant d’être une réalité humaine, les villes montrent que le politique peut encore s’élever. Non en convoquant la peur, mais en se souvenant du quotidien partagé.

Ce qui s’est joué à New York n’est pas isolé. C’est une braise qui pourrait rallumer un vaste foyer. Celui où les villes choisissent d’appartenir à ceux qui savent ce que coûte une vie. Celui où l’origine n’est pas un marqueur, mais un pont. Celui où gouverner revient à porter, non à s’élever.

Si Paris devait écouter cette leçon, elle saurait qu’il ne s’agit pas de reproduire, mais de reconnaître. Reconnaître que ceux qui viennent de loin portent en eux la mémoire de l’effort. Reconnaître que la ville n’attend pas des slogans, mais de la considération. Reconnaître que les citoyens, lorsqu’on les entend, savent parfaitement ce qu’ils veulent : une vie possible.

Il suffit parfois de se souvenir d’où l’on vient pour savoir où conduire les autres.