Le jubilé américain ou la tentation des terres

Par Jamel BENJEMIA

Le jubilé américain ou la tentation des terres

Par Jamel BENJEMIA

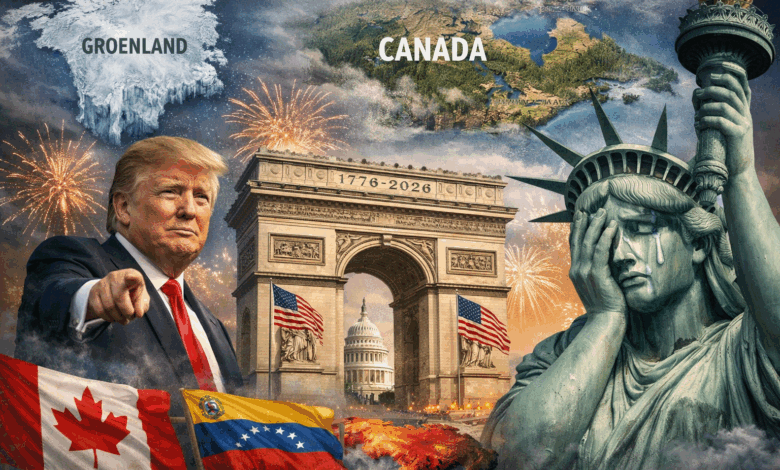

Janvier 2026. Le temps n’est plus à la spéculation, mais à la condensation des ambitions. Dans cinq mois, le 4 juillet, les États-Unis célébreront le deux cent cinquantième anniversaire de leur indépendance. Une date ronde, presque magnétique, qui agit comme un accélérateur politique. L’histoire, convoquée pour être honorée, devient un levier. À mesure que l’échéance approche, le discours se tend, les symboles s’épaississent, les cartes se redessinent — parfois plus vite que la réalité ne peut les soutenir.

Dans cette séquence resserrée, Donald Trump ne cache plus son intention : faire de cet anniversaire non un moment de mémoire, mais un acte de projection. L’Amérique, selon lui, ne saurait entrer dans son troisième siècle en simple héritière. Elle doit en offrir une preuve tangible, visible, presque territoriale. D’où ces annonces, ces images, ces hypothèses qui agitent la planète diplomatique : le Groenland convoité sans recours déclaré à la force, le Canada évoqué comme continuité géographique, le Venezuela désigné comme anomalie à corriger, Cuba ramenée dans l’orbite américaine par glissement symbolique.

Rien n’est encore décidé. Mais tout est déjà signifié. Le langage n’est plus neutre : il prépare le terrain. À cinq mois d’un jubilé national, la géopolitique devient affaire de calendrier autant que de puissance.

Le Groenland, laboratoire d’une nouvelle pression

Le Groenland concentre à lui seul les contradictions du moment. Territoire immense, peu peuplé, stratégiquement central, il incarne cette zone grise où se croisent ressources rares, routes maritimes futures et rivalités de puissances. Donald Trump l’a affirmé : il n’emploiera pas la force pour s’en emparer. La phrase se veut rassurante. Elle ne l’est qu’en surface.

Car renoncer à l’intervention militaire directe ne signifie pas renoncer à la contrainte. Le scénario avancé est plus feutré : concessions foncières, droits d’usage, implantations militaires durables, à l’image des bases britanniques conservées à Chypre. Une souveraineté fonctionnelle sans souveraineté politique. Une présence sans responsabilité pleine.

Cette hypothèse place l’Europe devant un dilemme classique et redoutable : céder au nom de la sécurité collective, ou refuser et s’exposer à une marginalisation stratégique. Le Groenland devient alors un test grandeur nature, non de la puissance américaine, mais de la cohérence européenne.

Pour les Groenlandais, la réponse est pourtant limpide : leur territoire n’est ni à vendre ni à louer. Reste à savoir quel poids cette clarté pèsera face à l’impatience des grandes puissances.

Quand l’ombre des Malouines traverse l’Arctique

Si la voie transactionnelle échoue, subsiste celle que l’on évite de nommer : le bras de fer. Dans les chancelleries, le mot circule à voix basse : les Malouines. Non par analogie géographique, mais par mécanique politique. Un territoire périphérique. Une certitude mal évaluée. Une escalade née moins d’une volonté de guerre que d’un malentendu stratégique.

L’Arctique n’est pas un désert diplomatique. Il est déjà sillonné par des intérêts russes, chinois, américains. Chaque mouvement y est scruté, interprété, parfois surinterprété. Dans ce contexte, toute pression excessive peut produire l’effet inverse : renforcer les résistances, durcir les alliances adverses, transformer une démonstration de puissance en aveu d’isolement.

Donald Trump joue ici une partition dangereuse. Il mise sur la vitesse, sur l’effet de surprise, sur la dissuasion symbolique. Mais l’histoire militaire est jalonnée de conflits déclenchés par des calculs trop sûrs d’eux-mêmes. L’absence proclamée de violence n’exclut pas la montée aux extrêmes. Elle peut même en être le prélude.

Canada, Venezuela, Cuba : la cartographie du fantasme

Les cartes diffusées ou suggérées par Donald Trump ont choqué par leur apparente légèreté. Elles sont pourtant révélatrices. Le Canada, allié historique et démocratie stable, y apparaît comme une simple continuité territoriale. Le Venezuela est réduit à un espace à normaliser. Cuba ressurgit comme un souvenir inachevé de la guerre froide.

Personne à Washington ne croit sérieusement à une intégration institutionnelle de ces pays. Le propos est ailleurs. Il est narratif. Il s’agit de réactiver l’idée d’une Amérique continentale, dispensée de composer avec des souverainetés jugées secondaires. Cette vision parle à un électorat lassé du multilatéralisme, nostalgique d’une puissance sans entraves.

Mais ce récit se heurte à une réalité têtue : le Canada n’est pas une province, le Venezuela n’est pas un État en suspens, Cuba n’est plus un pion isolé. À force de confondre influence et absorption, l’Amérique risque d’affaiblir ce qui a longtemps fait sa force : sa capacité à fédérer sans annexer.

Le calendrier, arme politique absolue

Le facteur décisif de cette séquence reste le temps — ou plutôt son manque. Cinq mois à peine avant le 4 juillet. Trop peu pour bâtir, mais suffisant pour marquer. Dans l’univers « trumpien », l’anniversaire devient une échéance stratégique. Il faut arriver à cette date avec quelque chose à montrer : un accord, une concession, un symbole, une victoire narrative.

Les projets monumentaux, arcs de triomphe ou cérémonies grandioses, participent de cette logique. L’architecture n’y est pas décorative : elle fige une interprétation de l’histoire, celle d’une Amérique toujours en expansion, fût-elle symbolique. Peu importe que la conquête soit réelle. Ce qui compte, c’est qu’elle soit racontable.

Cette précipitation n’est pas sans risque. Subordonner les équilibres internationaux aux impératifs d’un calendrier national fragilise les alliances, brouille les lignes rouges, multiplie les malentendus. À vouloir offrir un cadeau géographique pour un anniversaire politique, l’Amérique pourrait léguer un monde plus instable qu’elle ne l’a trouvé.

Quand le vent résiste aux navires

L’histoire n’aime pas les injonctions. Elle avance par lenteur, par compromis, par renoncements parfois. À cinq mois du 250ᵉ anniversaire des États-Unis, la tentation est grande de forcer le cours des choses, de produire un événement qui fasse date, qui donne l’illusion que l’Amérique continue d’écrire l’histoire plutôt que de la relire.

Mais les territoires ne sont pas des trophées. Les peuples ne sont pas des variables d’ajustement. Et la souveraineté n’est pas un décor que l’on déplace au gré des commémorations. Le Groenland, le Canada, le Venezuela, Cuba ne sont pas des chapitres disponibles pour un récit jubilaire.

Donald Trump a compris une chose essentielle : les dates structurent les imaginaires. Ce qu’il semble sous-estimer, c’est que les imaginaires ne gouvernent pas seuls le monde. À trop vouloir plier le réel à la mise en scène, on finit par exposer sa propre fragilité stratégique.

Un vieux proverbe maritime le rappelle avec une sobriété cruelle : « les vents ne suivent jamais les désirs des bateaux ». À l’approche du 4 juillet 2026, l’Amérique gagnerait peut-être davantage à lire la direction du vent qu’à redessiner la carte des mers.

Il faudrait enfin rappeler une évidence que la grammaire de la puissance tend à effacer : la dignité des peuples ne se négocie pas, ne se fractionne pas, ne se cède pas par clauses implicites. Court-circuiter l’ONU, contourner ses procédures, affaiblir ses médiations au nom de l’efficacité ou de l’urgence revient rarement à pacifier le monde. L’histoire montre au contraire que les conseils dits de paix, lorsque les inimitiés y sont trop profondes et les rapports de force trop déséquilibrés, finissent par se transformer en conseils de guerre différée. Là où le dialogue est feint, la violence s’installe. Et là où le droit est marginalisé, la conflictualité devient structurelle.