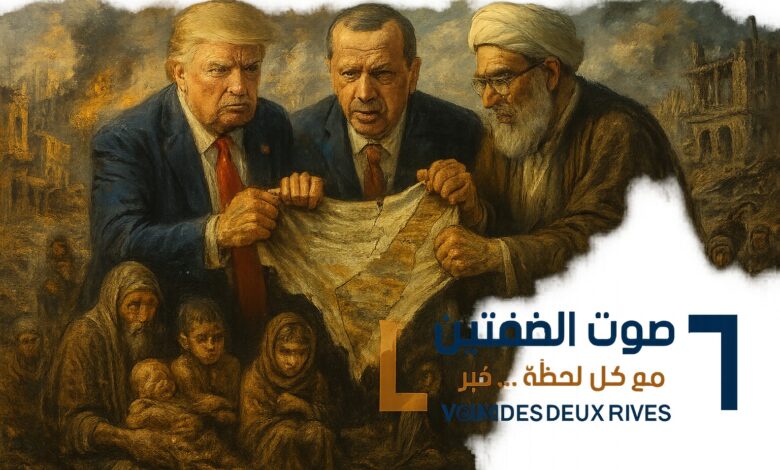

NIZAR.JLIDI écrit…Gaza : une paix piégée par les faiseurs de guerre

Un cessez-le-feu de vingt points, présenté comme une percée historique par Donald Trump, a ramené un fragile silence des armes à Gaza. Mais à peine signé, l’accord est contesté : Israël multiplie les violations, la Turquie en tire profit, l’Iran et la Russie s’en mêlent. Ce qui devait être un pas vers la sauvegarde du peu qui demeure de Gaza et des Gazaouis ressemble de plus en plus à un marché de dupes.

Le 13 octobre, sous la houlette des Etats-Unis et « avec l’appui de l’Egypte, du Qatar et de la Turquie », un accord avait été scellé pour Gaza. Donald Trump l’a brandi comme un triomphe, une trêve en vingt points censée enclencher la fin d’un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 68 000 Palestiniens depuis octobre 2023 – le chiffre réel devrait avoisiner le triple, mais parler de « chiffres » est aussi disgracieux que nier l’humanité des Palestiniens.

Quoi qu’il en soit, la première phase de cette fameuse paix prévoyait un retrait partiel des troupes israéliennes jusqu’à une « ligne jaune », la libération progressive d’otages et de prisonniers, ainsi que la mise en place d’un comité palestinien technocratique sous supervision internationale.

Huit jours après, le constat est tout autre : Israël a repris des frappes, accusant le Hamas de violations que celui-ci dément, et conserve la moitié de l’enclave sous contrôle militaire. Les médiateurs dénoncent des retards, le Qatar parle de « violations continues », et l’ONU alerte sur l’insuffisance dramatique de l’aide humanitaire. Derrière le décor d’un cessez-le-feu fragile, les grandes puissances se livrent à une partie de poker où Gaza n’est pas un sujet humanitaire, mais un levier de pouvoir. Israël sabote, Washington instrumentalise, Ankara engrange, Téhéran et Moscou attendent leur heure : la « paix de Trump » ressemble déjà à une illusion.

A Gaza, un cessez-le-feu miné dès le départ

L’accord de Gaza signé mi-octobre sous l’égide des Etats-Unis devait marquer une fin, même éphémère, du calvaire des Palestiniens de la bande côtière. Articulé autour de vingt points, il fixait un calendrier précis : repli partiel de l’armée israélienne jusqu’à une « ligne jaune » matérialisée par des blocs de béton, restitution de corps et libération d’otages, ouverture de passages frontaliers pour l’aide, puis mise en place d’un comité palestinien placé sous la supervision d’un « conseil de paix » présidé par Donald Trump lui-même. À terme, une force internationale de stabilisation devait compléter le dispositif, avec des contributions venues de pays arabes et musulmans comme le Qatar, l’Egypte, l’Indonésie ou la Turquie, épaulée logistiquement par les Etats-Unis.

Sur le papier, l’ambition paraissait claire : installer une séquence progressive de désescalade et transférer la gestion de Gaza à une structure palestinienne « neutre », loin des rivalités de factions. Mais dès les premiers jours, les promesses ont volé en éclats. Israël a conservé environ la moitié de l’enclave sous son contrôle direct, limitant la portée du retrait annoncé. Le Hamas, de son côté, a rendu une vingtaine d’otages vivants et treize corps, tandis qu’Israël restituait près de deux mille prisonniers palestiniens et 165 dépouilles. Ces gestes, censés installer une confiance minimale, n’ont pas suffi à dissiper la méfiance.

L’aide humanitaire, autre pilier central du plan, n’a jamais atteint les volumes prévus. Seuls deux points de passagecontrôlés par l’entité sioniste ont été ouverts, et les convois de l’ONU n’ont pu livrer qu’une fraction des 2 000 tonnes quotidiennes nécessaires. Le nord de Gaza, ravagé par les combats, reste quasiment inaccessible aux organisations internationales. Le constat des agences humanitaires est sans appel : les conditions de vie restent catastrophiques malgré la « trêve ».

Enfin, les premières violations militaires sont venues achever l’illusion. Le 19 octobre, après la mort de deux soldats israéliens dans des circonstances confuses près de Rafah, Tsahal a mené 120 frappes sur 83 cibles, tuant au moins 45 Palestiniens selon des sources locales. Le Hamas a nié toute responsabilité et dénoncé une provocation destinée à saboter la trêve. Depuis, la frontière est agitée par des accrochages autour de cette « ligne jaune » que personne ne sait tracer avec certitude.

À peine né, le cessez-le-feu porte donc les stigmates d’un compromis fragile, plus symbolique que réel. Les médiateurs le reconnaissent à demi-mot : sans volonté politique ferme des protagonistes, les vingt points de Trump risquent de n’être qu’une liste de vœux pieux.

Israël et la mauvaise foi institutionnalisée

Depuis le premier jour, Israël a traité le cessez-le-feu comme une variable d’ajustement plutôt qu’un engagement ferme. Netanyahu l’a dit clairement : il n’y aura pas de retrait total de Gaza sans le désarmement complet du Hamas. Or cette exigence, irréaliste dans le contexte actuel, transforme le plan Trump en levier politique pour justifier la présence prolongée de Tsahal. En maintenant ses troupes dans la moitié sud de l’enclave et en contrôlant les points de passage, l’entité sioniste conserve de facto Gaza comme une prison à ciel ouvert, tout en se présentant comme partenaire de bonne foi devant Washington.

Les violations du cessez-le-feu ont montré cette ambiguïté. L’armée israélienne a multiplié les frappes aériennes sous prétexte de « riposte » à des incidents mineurs, parfois sans preuve solide. Le 19 octobre, l’opération ayant coûté la vie à 45 Palestiniens s’appuyait sur l’annonce de deux soldats tués, alors que des sources indépendantes évoquent une munition israélienne non explosée. Officiellement, Israël accuse le Hamas d’avoir rompu la trêve ; officieusement, il cherche à imposer un rapport de force qui neutralise tout espoir d’application stricte de l’accord.

Cette stratégie de mauvaise foi poursuit plusieurs objectifs. D’abord, maintenir une pression constante sur le Hamas pour l’obliger à céder davantage dans les phases suivantes du plan. Ensuite, donner des gages à l’opinion publique israélienne, majoritairement hostile à tout compromis jugé favorable aux Palestiniens. Enfin, tester la patience de Washington et de ses partenaires arabes en démontrant qu’Israël reste incontournable dans la gestion du dossier.

Le paradoxe est que cette tactique fragilise autant le plan Trump que la relation bilatérale avec les Etats-Unis. Chaque frappe israélienne embarrasse la Maison-Blanche, obligée de rappeler sa volonté de stabilisation tout en continuant de protéger son allié. Pour un criminel de guerre comme Netanyahu, la mauvaise foi n’est pas un accident mais une méthode : saboter la trêve sans l’enterrer formellement, de façon à rester au centre du jeu régional et à éviter toute solution politique durable qui limiterait la liberté d’action israélienne.

Les Etats-Unis et la diplomatie jetable… à usage interne

Le cessez-le-feu de Gaza porte la marque de Donald Trump, qui l’a présenté comme la démonstration de son talent de « négociateur » (« dealmaker »). Derrière la mise en scène, l’objectif est clair : afficher une victoire diplomatique majeure avant l’élection de mi-mandat de 2026, sans engager de troupes américaines dans une guerre impopulaire. Le plan en vingt points reflète cette logique : il combine gestes symboliques (retour de corps, libération de prisonniers), promesse d’une gouvernance « technocrate » palestinienne et mise en place d’un comité international… mais chaque point soulève des doutes.

Dans la communication présidentielle américaine, chaque étape devient un trophée. Le vice-président J.D. Vance, en visite à Jérusalem, a salué « une trêve mieux que prévu », tandis que Jared Kushner et Steven Witkoff orchestrent la médiation comme si elle était une entreprise familiale. Même les menaces tonitruantes — Trump promettant une réponse « rapide, furieuse et brutale » si le Hamas ne se plie pas — servent davantage à entretenir son image de dirigeant inflexible qu’à poser les bases d’un règlement durable.

Ce décalage entre la rhétorique et la réalité (ou double discours, réellement) fragilise le processus. Car si le Hamas a accepté de céder une partie de ses prérogatives administratives, il refuse catégoriquement de désarmer ses militants. Israël, de son côté, transforme cette condition en arme politique. Trump se retrouve donc avec un accord qu’il ne peut pas imposer, mais qu’il continue de brandir comme une réussite.

A Washington, les motivations dépassent le terrain moyen-oriental. Il s’agit de démontrer que l’Amérique, après les frappes de juin contre l’Iran et la médiation de Charm el-Cheikh, reste le seul acteur capable d’imposer une architecture régionale. Le message est destiné autant aux électeurs américains qu’aux partenaires internationaux : sous Trump, les Etats-Unis sont encore la puissance qui arrache des compromis, même bancals. Mais ce « succès de façade » risque d’être balayé à la moindre escalade militaire, tant il repose sur une base fragile et sur des objectifs électoralistes à court terme.

La Turquie d’Erdogan, à qui profite le crime ?

S’il est un acteur qui a su capitaliser sur la trêve de Gaza, c’est bien la Turquie. Longtemps marginalisée dans les grandes négociations sur le conflit israélo-palestinien, Ankara s’est imposée comme l’interlocuteur décisif pour convaincre le Hamas d’accepter le plan américain. Selon plusieurs sources régionales, c’est un message sans ambiguïté transmis par Recep Tayyip Erdogan et ses services de renseignement qui a fini par convaincre le mouvement: « le temps était venu d’accepter ». Sans cette intervention, le texte voulu par Washington aurait probablement échoué avant même d’être signé. Là encore, il faut rappeler que cette intervention turque a été précédée par peu d’actes concrets.

Toutefois, Donald Trump n’a pas manqué de flatter le président turc, le qualifiant de « l’un des plus puissants hommes du monde ». Cette reconnaissance publique a renforcé l’image d’Erdogan en artisan incontournable de la nouvelle architecture moyen-orientale. Pour Ankara, l’enjeu dépasse Gaza : il s’agit de convertir ce rôle central en gains concrets vis-à-vis de Washington. Les dossiers sensibles ne manquent pas — retour dans le programme F-35, levée des sanctions imposées après l’achat des S-400 russes, obtention de garanties sur la Syrie, où la Turquie pousse à l’intégration des forces kurdes soutenues par les Etats-Unis dans l’armée de Damas…

La manœuvre a aussi un volet symbolique. Erdogan cherche depuis des années à réaffirmer la Turquie comme grande puissance sunnite, héritière d’un passé ottoman qu’il invoque régulièrement. Gaza lui a offert l’opportunité de s’imposer comme « protecteur politique des Palestiniens », une position qui séduit sa base intérieure et renforce son aura régionale.

Mais cette propagande a un prix. L’implication directe de la Turquie suscite la méfiance de ses rivaux arabes, notamment l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, peu enclins à voir Ankara s’arroger un rôle de leader dans la gestion du conflit. L’entité sionisteelle-même a tenté de bloquer l’entrée turque dans la négociation, avant que Trump ne tranche en faveur d’Erdogan.

Au final, la Turquie sort renforcée : elle a consolidé ses relations avec Washington, accru sa légitimité auprès de Hamas et démontré à ses partenaires arabes qu’elle pouvait encore peser sur les équilibres régionaux. Erdogan, plus que Trump ou Netanyahu, et sans lever le petit doigt, est pour l’instant le véritable vainqueur politique de ce cessez-le-feu fragile.

L’Iran et la Russie : les acteurs en embuscade

Alors que Washington et Ankara occupent le devant de la scène, Téhéran et Moscou avancent leurs pions plus discrètement. L’Iran, frappé en juin par une campagne aérienne américano-israélienne qui n’a fait que retarder son programme nucléaire de quelques mois, n’entend pas courber l’échine. Ali Khamenei a rejeté sans détour l’offre de Donald Trump d’ouvrir de nouvelles discussions : « Ce n’est pas un accord, c’est une imposition et une tentative de nous tordre le bras ». En enterrant l’accord de coopération avec l’AIEA et en poursuivant ses activités d’enrichissement, l’Iran signale qu’il ne compte pas se laisser enfermer dans le cadre imposé par les Américains.

C’est dans ce contexte que la Russie apparaît comme un partenaire de choix pour l’iran. Déjà liés par la guerre en Ukraine — où les drones iraniens appuient l’armée russe — les deux pays ont signé un accord stratégique en janvier, suivi en septembre par un contrat majeur de 25 milliards de dollars confié à Rosatom pour construire quatre réacteurs nucléaires en Iran. Loin des discours occidentaux sur « l’isolement » de Moscou, cette coopération illustre la solidité d’un axe russo-iranien qui combine complémentarité énergétique, convergence militaire et rejet commun des pressions américaines. Surtout, cela écarte la narrative de « l’abandon de l’Iran par la Russie ».

Pour Moscou, l’enjeu n’est pas seulement commercial. C’est aussi une manière de conforter sa stature au Moyen-Orient, dans la continuité de son rôle en Syrie et de sa proximité avec Ankara. Le Kremlin joue habilement sur plusieurs tableaux : soutien à l’Iran, coordination avec la Turquie, contacts suivis avec les monarchies du Golfe. Dans un contexte où Washington se focalise sur Gaza et où Tel-Aviv multiplie les gestes de rupture, Moscou apparaît comme un partenaire fiable et prévisible, capable d’offrir à ses alliés des garanties que l’Occident n’assume plus.

Au final, l’Iran et la Russie ne sabotent pas le processus de Gaza mais l’observent en embuscade, prêts à en tirer profit. Si le cessez-le-feu échoue, ils dénonceront la duplicité américaine et israélienne. S’il se stabilise, ils auront déjà renforcé leur coopération bilatérale et accru leur poids dans la recomposition régionale. Dans les deux cas, l’équation est simple : plus l’Occident se crispe, plus l’axe Russie–Iran se consolide.

Une paix en trompe-l’œil.

La trêve de Gaza était censée ouvrir une séquence nouvelle, mais tout montre qu’elle s’apparente davantage à une suspension d’hostilités qu’à un véritable processus de paix. Les contradictions sont flagrantes. Israël maintient son exigence irréalisable de désarmement total du Hamas tout en conservant une présence militaire massive dans l’enclave et tout en poursuivant le génocide des Gazaouis. Le Hamas, affaibli mais toujours présent au sol, refuse toute reddition et entend conserver un rôle sécuritaire, même officieux. Entre ces deux lignes rouges, les médiateurs peinent à créer un espace viable.

L’architecture proposée par Washington illustre cette impasse. Le fameux comité technocratique palestinien, placé sous supervision internationale, manque de légitimité populaire en Palestine et ressemble davantage à une administration de transition conçue pour rassurer Israël et l’Occident que pour répondre aux besoins des habitants de Gaza. L’aide humanitaire, pourtant au cœur des promesses, reste en deçà des besoins : deux points de passage ouverts, des convois très en dessous de l’objectif de 2 000 tonnes quotidiennes, et le nord de Gaza toujours presque inaccessible.

Au-delà de la technique, c’est l’équilibre géopolitique qui condamne l’accord. Chaque puissance y projette ses intérêts : Israël instrumentalise la trêve pour garder le contrôle, Trump la brandit comme un trophée électoral, Erdogan l’utilise pour accroître son influence régionale, l’Iran et la Russie la regardent comme une opportunité stratégique. Dans ce jeu à plusieurs bandes, Gaza apparaît malheureusement comme une monnaie d’échange.

Plus de 68 000 Palestiniens ont perdu la vie depuis 2023, et des dizaines de milliers d’autres survivent dans des conditions intenables. Pourtant, aucune des grandes puissances impliquées n’a placé la protection des civils au centre de son agenda. L’accord de Trump ne règle pas la question palestinienne, il la gèle, en l’habillant du langage de la « paix ». Une paix qui reste hors de portée tant qu’elle sert de tremplin à des ambitions extérieures plutôt que de réponse aux réalités de Gaza.

Le « plan de paix de Gaza », proclamée comme une victoire diplomatique, n’est en réalité qu’une vitrine fragile. Derrière les sourires de signature et les discours de victoire, le terrain dit tout autre chose : un cessez-le-feu violé, une enclave toujours militarisée, une aide dérisoire et des acteurs extérieurs qui s’en servent comme d’un levier de puissance. Israël multiplie les prétextes pour décimer les Palestiniens, Washington transforme chaque geste en mise en scène électorale, Ankara engrange des dividendes stratégiques, Téhéran et Moscou capitalisent sur le vide laissé par l’Occident.

Pour Gaza, rien n’a changé : les morts s’ajoutent aux morts, la population survit sous blocus et les promesses de paix ne sont que le masque d’une guerre sans fin. Dans cette partie de poker diplomatique, Gaza n’est pas un territoire à reconstruire mais une carte jouée sur l’échiquier régional. Et tant que les puissances étrangères continueront à s’y mesurer, la paix restera un mirage, toujours annoncée, jamais atteinte.