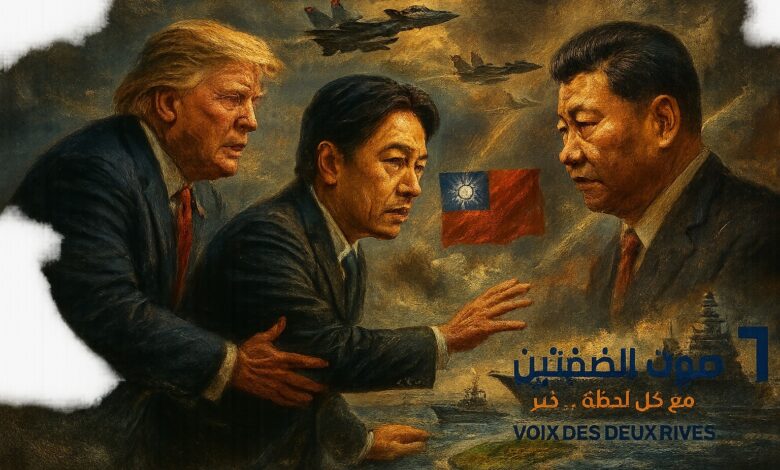

Chine–Taïwan : la fin de la guerre froide, l’entrée dans la confrontation ouverte

Écrit par l'écrivain et l'analyste politique NIZAR JLIDI

En multipliant les mandats d’arrêt contre des militaires taïwanais, Pékin a cessé de se contenter de ses démonstrations aériennes et navales. De son côté, Taipei répond par un projet de dôme anti-aérien inspiré du modèle israélien. Entre les deux, Washington souffle le chaud et le froid, donnant à voir un conflit qui dépasse largement le détroit de Taïwan.

Depuis quelques semaines, la mécanique des relationssino-taïwanaises’est emballée. La Chine a choisi de mettre des visages et des noms sur ceux qu’elle accuse de « séparatisme », allant jusqu’à promettre des primes pour l’arrestation de dix-huit officiers taïwanais. Le geste n’est pas anodin : il marque la volonté de Pékin de transformer une guerre d’usure militaire en une stratégie de coercition directe, assumée et juridiquement habillée. En face, le président WilliamLai a profité du discours de la Fête nationale pour annoncer la construction d’un bouclier anti-aérien censé couvrir l’île d’ici la fin de la décennie, tout en appelant la Chine à « renoncer à la menace de la force ».

Cette séquence n’est pas isolée. Elle survient au moment où Donald Trump, empêtré dans ses batailles commerciales avec Pékin et un Congrès divisé, hésite à assumer son rôle de garant ultime de la sécurité taïwanaise. Son administration a suspendu 400 millions de dollars d’aide militaire à Taipei, tout en promettant de nouvelles sanctions économiques contre la Chine. Résultat : chacun des acteurs cherche à tester l’autre, quitte à effacer les limites d’une guerre froide qui, jusqu’ici, se jouait par signaux et postures.

La Chine passe de la dissuasion militaire à la « coercition juridique »

La Chine n’en est plus aux manœuvres symboliques. Après des années de patrouilles, d’incursions aériennes et de mises en garde diplomatiques, Pékin choisit désormais d’individualiser l’ennemi. La liste publiée par le bureau de la sécurité publique de Xiamen, avec noms, photos et numéros d’identification de dix-huit officiers taïwanais, en est l’illustration la plus frappante. Promettre des primes à qui livrerait ces hommes revient à franchir une étape dans la guerre psychologique : il ne s’agit plus de simples démonstrations de force, mais de marquer dans l’opinion l’idée que ces militaires sont assimilés à des criminels.

Le pouvoir chinois reprend ainsi une méthode déjà testée en juin dernier, lorsqu’il avait désigné vingt présumés « hackers militaires » taïwanais. La nouveauté réside dans l’élargissement du champ : les cibles ne sont plus uniquement des spécialistes invisibles, mais des visages connus de l’appareil de défense de l’île. Ce choix correspond à une logique de guerre cognitive, où l’ennemi est nommé, exhibé et placé dans une position de vulnérabilité face à ses propres concitoyens.

Officiellement, Pékin justifie ces poursuites par « la lutte contre la propagande séparatiste ». Mais en pratique, ce sont surtout des messages politiques envoyés à trois publics : d’abord aux Taïwanais, pour semer la peur et la division ; ensuite aux alliés occidentaux, pour montrer que la Chine dispose de leviers coercitifs au-delà du champ militaire ; enfin à son opinion interne, où il s’agit de démontrer que le Parti communiste n’entend pas tolérer la moindre remise en cause de l’unité nationale.

Le timing renforce cette lecture. Les mandats d’arrêt suivent de 24 heures le discours du président Lai, qui promettait doter l’île d’un système de défense anti-aérienne comparable au Dôme de Fer israélien. L’enchaînement n’est pas accidentel : Pékin veut rappeler que chaque geste de Taipei – de Washington ? – aura désormais une réplique immédiate.

Dans ce glissement vers la coercition « juridique », un paradoxe demeure : si on en croit l’opinion occidentale, la Chine n’a aucune autorité légale sur Taïwan. Les « avis de recherche » publiés ne valent rien en droit international. Mais c’est précisément cette contradiction qui fait leur efficacité symbolique. En affichant sa prétention à juger des citoyens taïwanais, Pékin brouille les lignes entre souveraineté contestée et souveraineté imposée, rendant chaque refus de reconnaissance plus difficile à maintenir dans la durée.

Taïwan riposte : la mise en scène d’un bouclier (inter)national

À l’autre bout du détroit, le président LaiChing-te choisit d’exhiber sa fermeté. Son annonce de bâtir un système de défense surnommé « T-Dome », clairement inspiré du Dôme de Fer israélien, n’est pas seulement une mesure militaire : c’est un acte de communication politique destiné à rassurer la population et à rappeler à Pékin que Taïwan n’est pas une proie passive.

Ce projet, qui prévoit de porter les dépenses militaires au-delà de 3 % du PIB dès 2026 et jusqu’à 5 % d’ici 2030, illustre la volonté de Taipei de basculer vers une économie de guerre. Le parallèle avec Israël est assumé : un petit territoire soutenu par les Etats-Unis, qui parvient à se doter d’un bouclier technologique dissuasif. Mais l’analogie est fragile. Là où l’Etat sioniste bénéficie d’une aide militaire américaine quasi illimitée, Taïwan doit composer avec une opposition parlementaire contrôlée par le Kuomintang, qui bloque régulièrement les budgets spéciaux de la défense. La promesse de Lai risque donc de se heurter aux réalités d’une assemblée divisée.

Le calcul politique est évident : parler d’un « dôme » protecteur au moment de la fête nationale, c’est mobiliser l’imaginaire de la sécurité absolue, dans un pays où les incursions aériennes chinoises sont devenues routinières. Les critiques de l’opposition dénoncent une gesticulation coûteuse et rappellent que l’essentiel de la population reste partagé sur la ligne à adopter face à Pékin : une partie demande le renforcement de l’appareil militaire, une autre mise sur la négociation et le statu quo.

Mais au-delà du théâtre politique interne, le message s’adresse d’abord à Washington. En promettant de renforcer son effort de défense, Taipei envoie un signal à son allié principal : l’île ne se contente plus d’attendre une aide américaine, elle se présente comme un partenaire crédible capable d’assumer sa part du fardeau. C’est une réponse directe aux reproches répétés de Donald Trump, qui exhorte les alliés des Etats-Unis à financer eux-mêmes leur sécurité.

Pour Pékin, cette annonce est une provocation supplémentaire, une manière de transformer une dépendance militaire en stratégie de survie. D’où la brutalité de la réaction chinoise : en décrivant Lai comme un « fauteur de guerre », le Parti communiste cherche à délégitimer son projet et à convaincre l’opinion taiwanaise et internationale qu’il s’agit d’un stratagème électoral plutôt que d’une nécessité stratégique.

Entre Washington et Pékin : le piège d’une guerre par procuration

Derrière le duel entre Pékin et Taipei, c’est bien l’ombre de Washington qui plane. Donald Trump, empêtré dans un shutdown prolongé et critiqué pour ses hésitations sur l’aide militaire, alterne menaces commerciales contre la Chine et signaux ambigus vis-à-vis de Taïwan. En septembre, il a gelé une tranche de 400 millions de dollars d’armements destinés à l’île, laissant planer le doute sur la volonté réelle des États-Unis de s’engager dans un conflit qui pourrait dégénérer en confrontation directe avec Pékin.

Pour autant, la Maison-Blanche n’abandonne pas son rôle d’allié majeur. Les déclarations répétées du président Lai appelant Trump à « dissuader Xi Jinping » témoignent d’une stratégie assumée : pousser les Etats-Unis à endosser un rôle de protecteur ultime, tout en se posant comme rempart avancé du « monde libre ». La rhétorique du prix Nobel de la paix, évoquée récemment par Lai, n’était pas une simple flatterie : elle visait à flatter l’ego d’un Trump imprévisible et à l’enfermer dans une logique d’engagement.

Pékin, de son côté, dénonce cette « soumission » de Taipei aux puissances étrangères et y voit la confirmation que les provocations taïwanaises ne sont pas spontanées. Pour les stratèges chinois, l’île agit comme un pion avancé dans une partie plus vaste : celle d’un affrontement sino-américain où Taïwan devient terrain de manœuvre. Les accusations de « servilité » lancées par le Bureau chinois des affaires taïwanaises ne sont pas seulement destinées à l’opinion chinoise ; elles visent à convaincre les Européens et les pays du Sud que la véritable instabilité vient de l’Occident, qui instrumentalise une petite île pour contenir la Chine.

Ce jeu à trois crée un équilibre précaire. Trump, affaibli à domicile, pourrait être tenté de compenser sur le plan international en durcissant le ton vis-à-vis de Pékin. Mais il risque dans le même temps de sacrifier Taïwan en l’utilisant comme monnaie d’échange dans ses négociations commerciales. Pékin, conscient de cette ambivalence, multiplie les pressions psychologiques et juridiques pour rappeler que la guerre pourrait ne pas venir d’une invasion surprise, mais d’un engrenage diplomatique où chaque partie se sentirait acculée.

Ainsi, loin de réduire les tensions, le bras de fer actuel risque de transformer le détroit de Taïwan en laboratoire d’une nouvelle guerre froide, où la paix ne dépend plus seulement du rapport de forces militaires, mais aussi de la capacité des dirigeants à résister à la tentation de l’escalade.

Vers une nouvelle guerre froide : Taïwan, premier front d’un basculement global

Ce qui se joue aujourd’hui autour du détroit de Taïwan dépasse de loin le simple différend territorial entre Pékin et Taipei. L’augmentation des détentions arbitraires de citoyens taïwanais en Chine, les mises à prix visant des militaires, les incursions quotidiennes d’avions et de navires : tout concourt à instaurer une atmosphère d’hostilités assumées. Pékin ne cache pas son intention d’étouffer « l’espace démocratique » taïwanais en multipliant pressions militaires, psychologiques et juridiques.

Mais l’enjeu est plus large : il s’agit d’un test grandeur nature pour la capacité des démocraties occidentales à défendre leurs alliés face aux régimes autoritaires. De Varsovie à Washington, les responsables politiques n’ignorent pas que le sort de Taïwan conditionnera l’équilibre des rapports de force du 21e siècle. La participation d’une délégation taïwanaise au Forum de sécurité de Varsovie a illustré cette convergence : Taipei cherche des relais en Europe centrale et orientale, convaincue que l’expérience des pays baltes face à la Russie, par exemple, peut servir de modèle pour résister à la Chine.

En réponse, la Chine resserre ses liens avec Moscou, articulant un axe politico-militaire qui inquiète de plus en plus les chancelleries occidentales. L’idée d’un « front commun » anti-occidental, combinant coercition militaire et domination technologique, n’apparaît plus comme une hypothèse de laboratoire mais comme une réalité en construction. D’où l’urgence, côté Occident, de bâtir une chaîne d’approvisionnement dans des secteurs sensibles comme les drones, les semi-conducteurs ou les technologies de surveillance.

La question est alors simple : assistons-nous à la fin de la guerre froide, ou à l’ouverture d’un nouveau chapitre plus dangereux encore ? Car si la guerre froide du siècle précédent reposait sur un équilibre nucléaire global, celle qui se dessine autour de Taïwan mêle confrontation militaire, guerre de l’information et chantage économique. Elle se déroule dans un monde fragmenté, où les alliances sont mouvantes et où les « démocraties » elles-mêmes, confrontées à leur propre hypocrisie, peinent à trouver une ligne commune.

Taïwan apparaît dès lors comme le point de bascule : son sort décidera de la crédibilité des engagements occidentaux, de la solidité du système international et, au fond, de la capacité du monde à éviter une guerre totale.

La séquence actuelle révèle moins un hasard diplomatique qu’une recomposition accélérée de l’ordre mondial. Pékin assume désormais une stratégie d’intimidation ouverte contre Taïwan, persuadée que le temps joue pour elle. Taipei, en réplique, dramatise l’enjeu et cherche à internationaliser sa survie, quitte à provoquer Pékin par une rhétorique plus offensive. Entre les deux, Washington joue un jeu ambigu : soutenir militairement l’île tout en laissant planer le doute sur l’étendue réelle de son engagement.

Dans ce triangle instable, Donald Trump s’affiche comme l’arbitre potentiel mais risque en réalité d’en devenir l’un des pyromanes. Affaibli sur le plan intérieur, définitivement privé du levier symbolique d’un Nobel de la paix qu’il convoitait, il pourrait être tenté de transformer Taïwan en instrument de pression contre la Chine, au risque d’embraser la région.

L’essentiel est là : au-delà du bras de fer sino-taïwanais, c’est la crédibilité des démocraties qui se joue. Si l’Occident n’apporte qu’un soutien fragmenté ou hésitant, Pékin en sortira confortée et la tentation d’une démonstration de force grandira. Mais si Washington pousse trop loin la logique du défi, la planète pourrait entrer dans une phase où la guerre froide cède la place à un affrontement plus direct, plus dangereux, et surtout plus imprévisible