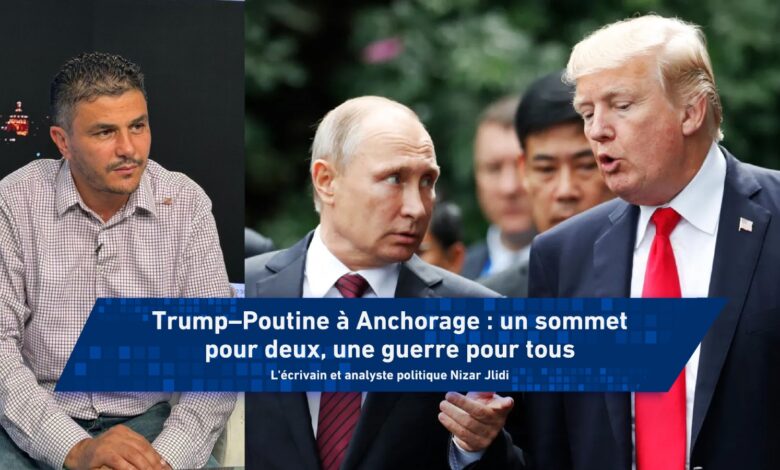

Trump–Poutine à Anchorage : un sommet pour deux, une guerre pour tous

par Nizar.jlidi

Le décor a été choisi avec soin. Le territoire américain à la lisière de la Russie, Anchorage (Alaska)est le symbole glacé d’un dialogue à la fois bien préparé et dont les résultats restent incertains. Le vendredi 15 août 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront en personne pour la première fois depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, et pour la première fois pendant le second mandat de Trump.

L’événement évoque un exercice diplomatique classique : deux chefs d’Etat se parlent, loin des caméras, dans l’espoir d’apaiser le conflit en Ukraine, qui saigne l’Europe (et le monde entier) depuis trois ans. Mais derrière les poignées de main – les sourires calculés ? –, c’est une autre histoire qui s’écrit : celle d’un « deal » géopolitique où l’Ukraine, grande absente, n’est qu’un pion sur l’échiquier.

En effet, Kiev n’a pas été conviée. Zelensky l’avait dit sans détour : toute discussion sur la paix sans l’Ukraine serait « stérile ». Le président ukrainien a rejeté toute concession territoriale, conscient qu’accepter l’annexion de la Crimée et des régions prises en 2022 signerait sa perte politique – une perte financière dans le cas de Zelensky et de sa garde rapprochée.

En l’excluant de la table, Trump et Poutine envoient un message limpide : ce sommet n’est pas pensé pour régler la guerre selon les termes de l’Ukraine, mais pour avancer leurs propres agendas. Washington vise un cessez-le-feu qui lui donnerait un répit politique, Moscou cherche à faire solidifier ses gains territoriaux. Ni l’un ni l’autre ne sont prêts à céder l’essentiel. Cependant, aussi logique qu’elle soit objectivement, la présence ukrainienne serait concrètement stérile.

En amont, Poutine a déjà posé ses conditions : non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, démilitarisation, et reconnaissance des annexions. Inacceptables pour Kiev, elles ne sont pas nouvelles. Ce qui l’est, c’est le contexte : depuis deux ans, le Kremlin a multiplié les “gestes” envers Washington.Concessions en Syrie, apaisement au Caucase, retrait d’Africa Corps au Mali, arrangements officieux en Libye : la Russie a, d’une certaine manière, « rempli sa part du marché ». Autant de signaux qui disent à Trump : à toi maintenant. Et si aucun document officiel ne liera ces points au sommet d’Anchorage, la diplomatie se nourrit rarement de preuves écrites.

L’agenda intérieur de Trump

La Maison-Blanche parle d’un « exercice d’écoute », une formule qui sonne comme une dédramatisation. Mais Trump a un double objectif : apparaître comme l’homme capable de ramener Poutine à la table, et détourner l’attention d’une situation intérieure électrique.

Les manifestations se multiplient dans plusieurs États démocrates, notamment à Washington D.C., où Trump vient de déployer 800 membres de la Garde nationale et placé la police locale sous contrôle fédéral. Un cessez-le-feu, même fragile, lui offrirait un répit médiatique et politique. Il pourrait se présenter comme l’artisan d’une désescalade, tout en consolidant sa posture sur la scène internationale.

L’Europe sous pression, Zelensky dans l’étau

Si Trump et Poutine sortent d’Anchorage avec un « mini accord », la suite est prévisible : pression sur Zelensky pour qu’il accepte un compromis, pression sur les Européens pour qu’ils jouent les relais. Ce scénario arrangerait le complexe militaro-industriel américain, qui profite d’une guerre à basse intensité tout en évitant l’escalade directe avec Moscou.

Pour l’Europe, le risque est double : être marginalisée dans le processus de paix et voir sa sécurité dépendre d’un arrangement dont elle n’aura pas écrit les termes. Quant à l’Ukraine, elle se retrouverait à négocier dos au mur, entre un allié américain pressé de tourner la page et un adversaire russe consolidé.

Anchorage pourrait bien être moins un sommet de paix qu’un sommet-test : jusqu’où les grandes puissances peuvent-elles réécrire les lignes d’un conflit en écartant les premiers concernés ? Cette rencontre ne sera pas jugée sur la signature d’un document, mais sur les rapports de force qu’elle laissera derrière elle.

Et sur ce point, l’avantage est à ceux qui, comme Poutine et Trump, savent que dans la diplomatie contemporaine, on ne cherche plus à gagner des guerres, mais à en contrôler la durée et l’issue.